带搜索的下拉框网站网络营销师培训费用是多少

在写第一篇如何处理脑电数据时就想顺便讲讲潜伏期的测量,后面写起来发现没那么顺便,就拿出来单独做(水)一篇了。

什么是脑电潜伏期

当我们在提取、对比两种实验条件所引发的脑电成分时,常常需要对比不同条件下脑电成分之间的平均波幅和潜伏期。所谓脑电成分潜伏期(ERP latency),通俗点来说指的是在特定时间窗内,波幅高于(正波)或低于(负波)某个特定幅值时的时间点。对于潜伏期的估计,一个最直截了当的方法是测量每个被试的每种条件在特定的时间范围内,波幅到达峰值的时间点(Peak latency, Luck, 2005),并把这些数据纳入统计分析作比较。简单来说就是一人测一个时间点,然后做方差分析或者t检验看看两种条件之间的差异是否显著。

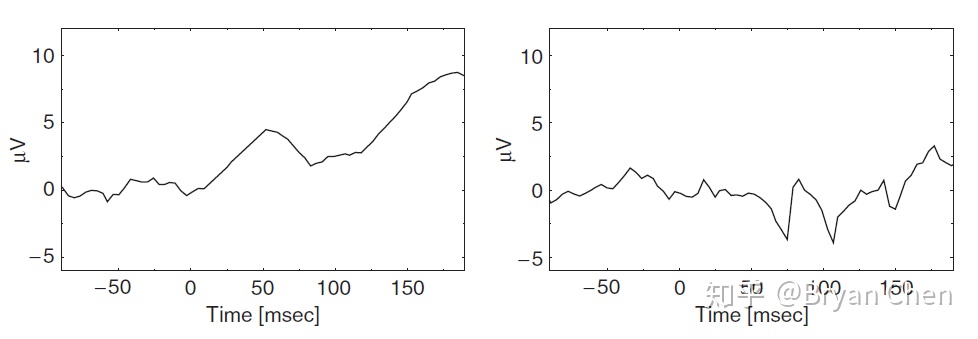

理论上来说这么做是没有问题的,我们在观察某个成分是否出现时,最直观的方法也是看曲线上是否有相应的波形。然而,峰值潜伏期存在两个局限:①由于单个被试的EEG数据信噪比通常较低,对每个被试每种条件达到峰值的时间点进行提取的误差太大;②如果波形不具备规则的形状,很难对每个被试的峰值进行定位。比如下图,两个被试在同一条件下的EEG,假设我们需要测量N1在50-150ms的峰值,在该时间窗内,左边数据的峰值没有落在负坐标轴上;而右边又出现两个峰值。这种情况使得潜伏期的估算变得非常棘手。

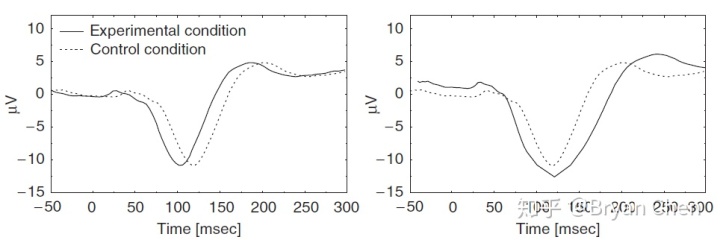

此外,排除单个被试数据信噪比过低这一问题。用达到峰值的时间点作为ERP成分的潜伏期存在另外一个缺陷。由于达到峰值的时间点相对于起始的时间点来说相对较晚,而后面的时间点对前面的时间点的变化可能不是特别敏感。打个比方,就像行为实验记录的反应时,反映了包含感知觉、推断、决策等一连串的认知加工所输出的结果。如果仅从完成任务所需的时间去考察不同条件之间的差异,就很容易掩盖中间发生的认知过程。用峰值潜伏期去估计一个ERP成分的起始潜伏期也是同样的道理。再比如下图,左边的实验条件和控制条件的波峰是错开的,对比两者的峰值潜伏期可以得出实验条件的N1出现得比控制条件更早,这与观察到的结果是一致的。而在一些特殊情况下,比如右图,实验条件和控制条件的波峰在时间上有些许重叠,仅对两种条件的峰值潜伏期进行对比容易得出N1的出现时间是没有差异的,很明显与我们观察到的结果相违背。所以,单纯使用峰值潜伏期进行估计无形中会增大犯一类错误的概率。

绝对法和相对法估算潜伏期

鉴于峰值潜伏期在估算脑电成分起始潜伏期上存在的上述局限,目前较流行的方法是先用折刀法(Jack-knife)对数据进行叠加总平均,并结合其它方法对某个成分的潜伏期进行估计。

所谓折刀法,即假设我们有n个数据,则进行n次叠加总平均,每次包含n-1个数据,最后再根据公式修正 t 值或 F 值 (e.g., 1,2,3……n-1;2,3,4……n,以此类推,详见 Miller et al., 1998; Ulrich & Miller, 2001)。

正如前文提到,潜伏期被定义为曲线高于或低于某个值的时间点。当前测量这个时间点的方法主要有相对法(Relative criterion technique)和绝对法(Absolute criterion technique)。

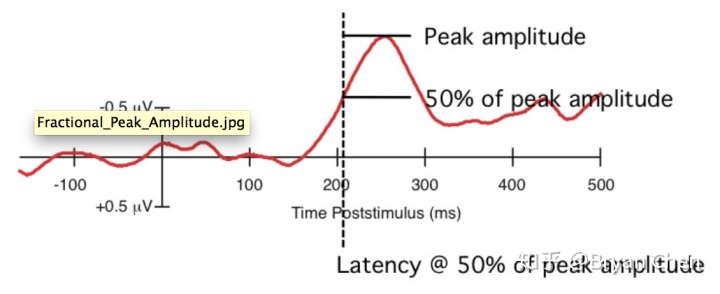

ERPLAB提供了两种非常有效的相对法估算潜伏期,一个是Fractional area latency,搭配折刀法一起使用的适用性最强。另一个则是Fractional peak latency。两者在测量时,需要先定义一个百分比,通常是30%或50%,比如50%的峰值潜伏期,具体数值需要根据实验的结果以及测量的脑电成分的特性进行决定。

相比之下绝对法的操作比较直接,简单点来说,相当于找到一个与基线 (0μV) 有显著差异的边界值。当曲线超过或低于这个边界值即为脑电成分的起始时间。但由于伪迹等噪音的存在,不同脑电成分的边界值有不同的取值范围。以N2pc为例,取值范围在-0.75 μV 到 -1.25 μV之间 (因为这个取值范围内的统计检验力最大,详见Kiesel et al., 2008)。在估算N2pc潜伏期时一般在这个范围内取个折中点,通常是 -1 μV,并提取差异波达到这个波幅时的时间点,以此作为N2pc的潜伏期 (Doro et al., 2019; Grubert, Carlisle, & Eimer, 2016)。类似的,如果是N1的话则取-0.5μV,P3则取1μV (Kiesel et al., 2008)。

这里十分推荐大家阅读 Kiesel 等(2008)的这篇文章,详细对比了不同脑电成分的每种测量方法,并根据不同成分的特点推荐了最合适的测量方法。

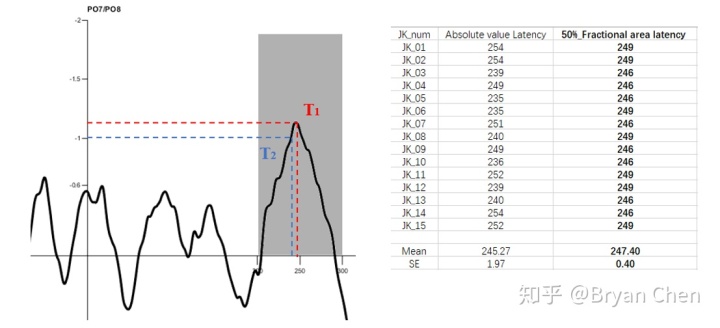

下图是使用折刀法对某个实验条件的N2pc差异波进行叠加平均后,分别使用绝对法测量差异波达到-1μV的时间点,以及相对法计算差异波达到50%面积的时间点。可以看到两者在数值上非常接近。

上述两种方法在测量潜伏期上没有最佳,都需要结合具体的情况进行使用。像N2pc这种由同侧和对侧波相减得到的差异波,其信噪比会相对于原来的波形大大降低,使用50%峰值潜伏期进行估计往往误差较大。所以,做数据分析时最好结合波形的特点以及不同实验条件下曲线的形状来决定使用哪种测量方法。

参考文献

Doro, M., Bellini, F., Brigadoi, S., Eimer, M., & Dell'Acqua, R. (2019). A bilateral N2pc (N2pcb) component is elicited by search targets displayed on the vertical midline. Psychophysiology, e13512.

Grubert, A., Carlisle, N. B., & Eimer, M. (2016). The control of single-color and multiple-color visual search by attentional templates in working memory and in long-term memory.Journal of Cognitive Neuroscience,28(12), 1947-1963.

Kiesel, A., Miller, J., Jolicœur, P., & Brisson, B. (2008). Measurement of ERP latency differences: A comparison of single‐participant and jackknife‐based scoring methods.Psychophysiology,45(2), 250-274.

Ulrich, R., & Miller, J. (2001). Using the jackknife-based scoring method for measuring LRP onset effects in factorial designs.Psychophysiology,38(5), 816-827.